ガラス容器の中で熱帯植物を育てグリーンインテリアとして楽しむ、パルダリウムの作り方を詳しく解説しているページです。

パルダリウムはインドア園芸(インドアガーデン)の一種で、高温多湿を好む植物を使い熱帯雨林を再現する栽培方法です。

室内のグリーンインテリアには主に観葉植物が使われる事が多いですが、日当りや温度の関係で置きたい場所に置けない場合も多いです。

しかし、パルダリウムはガラス容器とLEDライトで植物を育てるので、観葉植物が育たたない場所も有効活用する事ができます。

そんなパルダリウムは近年じわじわと人気が出てきているので、このページでは基本的なパルダリウムの作り方と必要な物、育てやすいオススメの植物についてご紹介していきます。

パルダリウムの概要

パルダリウムとは陸生と水生の両方の生息環境を再現した飼育設備の事を意味します。

パルダリウムは英語表記でpaludariumと書きますが、これは沼地を意味するラテン語の「palus」と容器を意味する「-arium」から来ています。

ただし、日本と海外で定義が若干曖昧で、陸地が大部分で水辺が少しまたは全く無い熱帯雨林環境を再現したのがパルダリウム。水辺や水中部分が大きい環境を再現したのをアクアテラリウムと呼ぶ事が日本では多いです。

最近では「○○リウム」と付く言葉が多いですが、陸上部分がある物はテラリウムの一種とされていて大まかにまとめると下記の違いがあります。

テラリウム、パルダリウム、ビバリウムの違い

| 種類 | 概要 |

|---|---|

| テラリウム | 陸上生物(小動物や植物)をガラス容器などで育てる技術、または園芸スタイルの事。1829年頃に発明されたウォードの箱が起源とされる。 |

| パルダリウム | 陸生と水生の両方の生息環境を再現した設備の事、植物メインの場合はこう呼ばれる事が多い。日本では陸生の植物だけで再現した熱帯雨林環境もパルダリウムと呼ばれる。一部、ヤドクガエルの飼育環境もこう呼ばれたりする。 |

| ビバリウム | 生体の生息環境を再現した生き物メインの設備の事。あまりメジャーな言葉では無く、飼育される生体は爬虫類、両生類、節足動物(クモ、ムカデ、サソリなど)のマニア向けの生物が多い。 |

| アクアテラリウム | パルダリウムと同様に陸生と水生の両方の生息環境を再現した設備の事だが、こちらは水中部分が大きくパルダリウムに比べると陸地は小さい傾向にある。 |

| 苔テラリウム | 大部分を苔だけで構成されたテラリウムの一種。最低限の資材だけで小さく作れる事から近年人気が高まっている。 |

| イモリウム | イモリに最適な飼育環境を再現したビバリウムの一種で造語。水生のイモリを飼育する場合はアクアテラリウムとも言える。 |

パルダリウムに必要な物

パルダリウムに必要なアイテムをここでご紹介していきます。

ガラスケージ、または水槽

パルダリウムで使う容器はそれ用に設計されたガラスケージを使うか、アクアリウム用のガラス水槽を使うのが一般的です。

ガラスケージは前面のガラス扉が開けられ、通気口や排水口などがあらかじめ設置されているので蒸れにくく、排水で植物の根腐れが起こりにくいように作られている物が多いです。

ガラス水槽は安価で入手しやすいのが利点ですが、開口部が真上しか無い事が多くメンテナンスがし難い事と、蒸れや排水性の事は考えられていない仕様のため管理が難しくなります。

パルダリウムは長期に渡って植物の成長を鑑賞する物なので、値段は少し高いですがやはり専用の物を使った方が失敗は少ないです。

実際に使用しているおすすめのガラスケースを下記ページでご紹介しているので、よければこちらもご覧ください。

LEDライト

ガラスケージで植物を育てる為にLEDライトは欠かせません。

人が見て明るいと感じる物と植物の成長に必要な明るさ(波長)は別物なので、LEDライトは必ず植物育成用の物を選びます。

アクアリウム用のライトが安価で性能も良いです。種類は沢山ありますが「コトブキ工芸のフラットLED」はデザイン面でもおすすめです。

もし、アクアリウムをやっていて不要な物があればそれを流用しても構いません。古い物だと蛍光灯タイプもありますが、ケージ内の温度が上昇しやすくなるのでLEDが無難です。

土

パルダリウムに使う土は必ず清潔な物を使います。ケージ内は高温多湿な環境となるので、外の土等を使ってしまうとカビ等の原因となります。

ですので底に敷く土はアクアリウム用のソイルが無難でしょう。ソイルは焼き固められているので型崩れしにくく、水草用のソイルには肥料分も含まれているので手間なく使えます。

アクアリウム用のソイルは肥料が含まれている水草用と、肥料分が無い濾過用があるので水草用を使いましょう。

また、ソイルは粒の大きさでノーマル、パウダー、スーパーパウダーと分かれていますが、植物の植やすさを考慮するとパウダー辺りがおすすめです。

実際に使っているソイルはこちらです。30cmケージの場合は大体4L~6L程度使います。

壁材

パルダリウムは壁面を作りそこにも植物を植え込む事が多いですが、パルダリウム用に開発された壁材は数種類あるのでそれぞれの使い所を書いていきます。

| 品名 | 特徴 | 保水性 | 使い所 |

|---|---|---|---|

| 極床 きわみどこ 造形君 | 粘土質の土 | 高い | 壁面の造形や植栽用培養土 |

| 極床 植えれる君 | 吸水性の高い硬質ウレタンの様な素材 | 高い | 壁面の保湿や植栽用ベース |

| Epiweb | 荒目のスポンジ状の素材 | ほぼ無い | 壁面の植栽用ベース |

| ハイグロロン | 植物を栽培できる布 | まあまあ | 壁面の植栽用素材 |

この中で一番使い勝手が良いのが造形君です。

粘土質の土なので自然な感じを演出出来る点が良く、単体使用も可能でパルダリウムで壁面を作るのによく利用されています。植物を壁面に貼り付けたい場合に特に重宝します。

また、造形君は土と言ってもけと土とは違い、粘りはあるけど手に残りにくい材質で専用用土だけあって扱いやすいです。材料にヒノキの皮が含まれているそうで新品は意外にも良い香りで室内でも安心して使えます。

その他は単体ではあまり使用されずに組み合わせて使われる素材となります。

植えれる君はフラワーアレンジメントに使われるオアシスという素材に似ていて、加工しやすく吸水性も良いのですがそのままだと人工物感がむき出しになります。植えれる君は造形君の下地として使うのが良いでしょう。

Epiwebはスポンジの様な素材で、パネルタイプや流木のような形など何種類かあります。

Epiwebは保水性が無いので植物を植えられる布のハイグロロンと合わせて使われる事が多いです。

ハイグロロンは植物が活着しやすく保水性もある布素材で、類似商品が他メーカーからも販売されています。

Epiwebもハイグロロンも人工素材なので目立ちますが、植物が育ってくれると人工的な部分が隠れて自然な感じになっていきます。

土を使わずにパルダリウムを作りたい場合は、Epiwebとハイグロロンが役立ちますが、より自然な風合いでしっかり植え込むなら造形君と植えれる君の組み合わせがおすすめです。

レイアウト素材(流木やバージンコルク)

より自然なレイアウトを作るには流木やバージンコルクを使うと良いでしょう。

流木はアクアリウム用が種類も豊富で入手しやすく、一番最初の樹皮を剥がした荒々しいバージンコルクも軽くてカビにくいのでおすすめです。

流木は河原や海岸に落ちてたりもしますが虫やカビ、塩分等が含まれているので使わない方が無難でしょう。生乾きだった場合は腐る原因になったりもします。

なお、流木はアクアリウム用を使ったとしてもカビが出やすいです。パルダリウムは高温多湿なのでカビにとっても最適なので環境改善も難しいです。

流木は取り出しやすいレイアウトにしてカビが生えたら小まめに洗浄するか、カビが生える隙も無い位に植物や苔を生やすしかなさそうです。(これはかなり難しい)

本物の流木には劣りますが、Epiwebやハイグロロンで工作すればそれっぽい雰囲気が出せてカビも生えにくいので、カビが酷い場合は流木の使用を諦めるというのも手段です。

台と水槽用マット

ガラスケージはしっかりした台を使い、間に水槽用マットを必ず敷いてから設置します。

水槽用マットはガラスケージと台の僅かな隙間を埋め安定させ、ガラスケージが歪むのを防いでくれます。また、底面のガラスと台の保護にもなります。

壁と土を使った30cmの一般的なケージの場合は重量が15Kg程度の重さになります。アクアリウム程では無いものの結構重いので、それに長期間耐えられるしっかりとした作りの台を選んでおくと安心でしょう。

耐荷重的にはアクアリウム用の水槽台が安心ですが、デザイン的に良いのが中々無いのが欠点です。ケージを複数並べたい場合はメタルラックやスチールラック等も利用できます。

いずれも台の耐荷重は確認しておき余裕を持った物を選ぶようにましょう。

霧吹きやピンセット等のメンテナンス用品

日常の世話やお手入れにロングノズル付きの霧吹きや柄の長い挟みとピンセットがあると便利です。

ケージ内は狭い場所も多いのでレイアウトを崩さないように、使いやすいメンテナンス用具を揃えておきましょう。

パルダリウムにあると便利な物

ここでは必須では無いですが、あるとパルダリウムの管理に役立つ物をご紹介しています。

スマート電源タップ

スマート電源タップとはスマートフォンからWi-Fi経由で様々な操作や設定が出来る高機能な電源タップの事です。

リモート操作だけでなく細かく電源のONとOFFを設定できる為、LEDライトやファン、ミスティングシステムを使い場合は必要になってきます。

Wi-Fi環境が無い場合は独立したアナログやデジタルのタイマーコンセントを使うしかないですが、スマート電源タップだと設定を簡単に細かく変えられるので、出来ればこちらの使用を強くおすすめします。

パネルヒーター

ケージの下にパネルヒーターを敷いておくと秋~冬の温度ムラが減り管理が楽になります。

底床が若干熱くはなるのですが植物にとっては居心地が良いようで、パネルに乗っている部分の方が成長具合が良いです。また、底床に含まれる水分が蒸発しやすくなるので湿度も上がりやすくなります。

パネルヒーターは「みどり商会 ピタリ適温プラス」が有名で、30cmのケージであれば25cm x 22cmの2号がおすすめです。

気になる電気代は2号は10W相当なので、24時間点けっぱなしでも1ヶ月190円程度と安いです。(東京電力の場合)

USBファン

ファンを設置するとケージ内の空気を循環させやすくなり、ガラス面の結露やカビ予防に繋がります。

自然環境下では常に無風という状態は考えられないので、1日に数回ファンを動かしてあげると植物にとっても良いでしょう。

天井部分にメッシュパネルが付いているガラスケージであれば、その部分にUSBファンを置いてあげるだけで簡単に曇り対策ができます。

実際に利用しているUSBファンは下記の安いタイプですが、ガラスケージが2個あるので2連タイプをそれぞれ1つずつメッシュパネルに載せて送風しています。1つのタイプもあるのでケージ数に合わせて用意するとよいでしょう。USBケーブルは短いので延長USBケーブルも併用しましょう。

また、上記でご紹介したスマート電源タップを使えば、簡単に送風のスケジュールも組めるのでおすすめです。

実際に下記のようなスケジュールで送風しているので参考までに。

| 春~夏 | 0:00、8:00、10:00、12:00、14:00、16:00、20:00の2分間 |

|---|---|

| 秋~冬 | 0:00、8:00、12:00、16:00の2分間 |

ミスティングシステム

パルダリウムの管理で一番頻度が高いのが霧吹き(ミスティング)ですが、これを自動化出来るミスティングシステムというものが販売されています。

ケージが複数あったり長期間不在にする場合に役立ちますが、その場合は排水を貯めるためのタンクも設置して水漏れしないように注意しましょう。

パルダリウムにおすすめの植物

ここではパルダリウム使える丈夫で育てやすいおすすめの植物や苔を紹介しています。

パルダリウムに使う植物は必ずしも熱帯性のもの限定という訳ではなく、身近に存在するシダ植物や苔もレイアウトの一部に使えます。

また、一般的な観葉植物として出回っている種類も使えるので、下記ではその中でも育てやすい物を中心に記載しています。

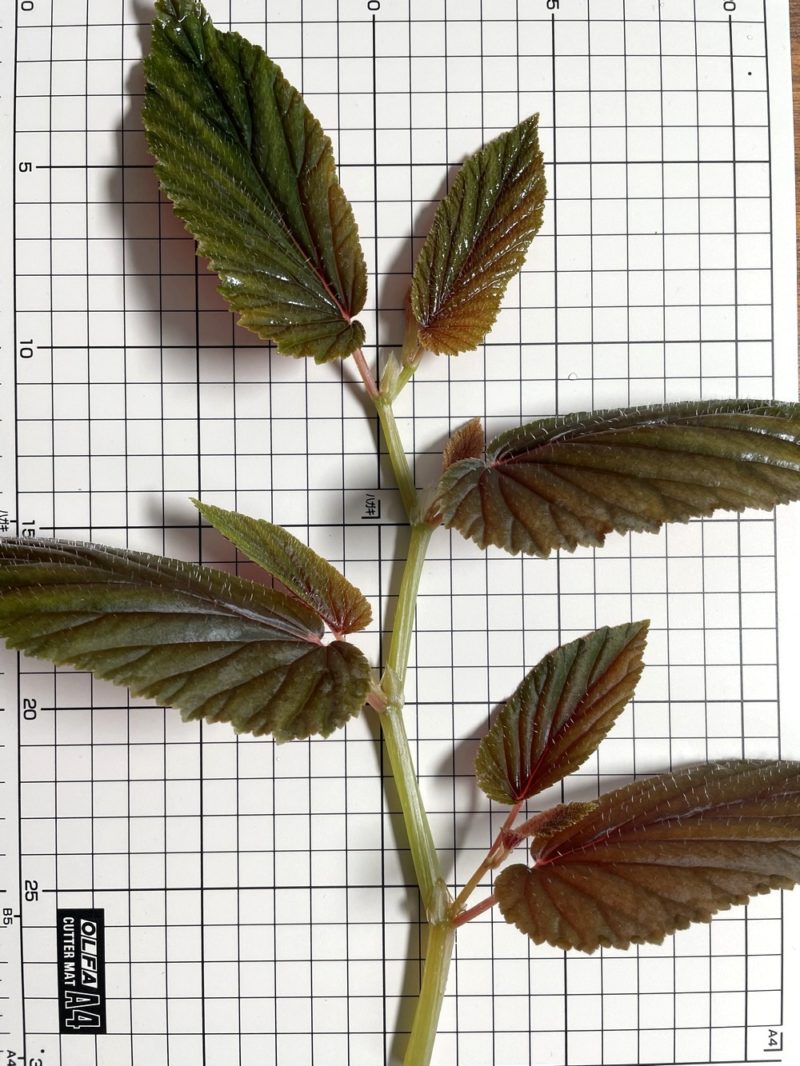

原種ベゴニア

パルダリウムに植えられている植物でよく見るのが原種ベゴニアです。ベゴニアsp.(sp.はSpeciesの略、不明種という意味)と呼ばれて流通している場合もあります。

ベゴニアと言えば花を楽しむ園芸品種や、改良品種のレックスベゴニアや木立ベゴニアのマクラータ辺りが有名ですが、パルダリウムでは癖が強い原種ベゴニアが好まれます。

熱帯植物はマニアの間で細々と流通する物が多い中、原種ベゴニアは増殖しやすい為か熱帯植物を取り扱うショップやフリマアプリ等で安価に購入できます。

写真は原種ベゴニアの中では地味で人気もあまり無いベネズエラ産の原種ベゴニアですが、強靭で成長が早く大きくなると葉の裏が真っ赤に染まり中々綺麗です。

ただし、狭いガラスケージの中だと直ぐに天井まで到達してしまうので、定期的な剪定は必要不可欠です。原種ベゴニアは他にも匍匐性や小型種等のもっと使いやすい物があるので、そちらの方がおすすめです。

下記は流通量も多く手頃な値段で手に入る原種ベゴニアの一覧です。

| 名称 | 特徴 |

|---|---|

| サラワク(Sarawak) | 丸みを帯びた葉の匍匐性のベゴニア。人気種で流通量も多い |

| リケノラ(Lichenora) | サラワクを小さくしたような匍匐性のベゴニア。人気種で流通量も多い |

| ジュラウ ぼっち株(Julau) | 1株しか採集されなかった事からぼっち株と付いたベゴニア。ピンク色の模様が特徴的な人気種だが特に安価 |

| ダースベーデリアーナ(Darthvaderiana) | 黒い葉の縁に入る緑の蛍光色が特徴的なベゴニア。その色合いからダースベイダーが名前の由来となっている。人気種 |

蔓性の小型フィカス

蔓性の小型フィカスは壁面レイアウトによく利用されます。成長に勢いがつけば壁面を覆うようになりますが、成長速度は緩慢なので使いやすい素材となります。

フィカスの不明種は複数出回っていますが流通量は全体的に少なめです。また、販売している物も量の割には割高だと感じます。

不明種を除くと、観葉植物のフィカスプミラ・ミニマ(オオイタビ)やヒメイタビが人気です。屋久島産のヒメイタビは特に小型で非常に人気があります。

一点注意としては、パルダリウム用に出回っている園芸種のフィカスは量も少なく割高傾向にあります。同種が別名で園芸店などで売られていますので買うならそちらを買いましょう。

フィカスは水切れに弱く定着する前に枯れたりしやすいので、ボリュームのある苗を買ってそこから切って使った方が経済的です。

| 名称 | 特徴 |

|---|---|

| フィカスプミラ | 斑入りの園芸品種の事を指す場合もあるが緑葉も流通している。園芸店だと安価に買える |

| ミニマ | オオイタビの幼木。楕円形の葉をした超小型のフィカスで、「フィカスプミラ・ミニマ」の名称で流通している。園芸店だと安価に買える。水切れに弱いので植え付け直後は注意 |

| ヒメイタビ | ヒメイタビの幼木。地域によって葉のサイズや形が異なる。特に小さい屋久島産が人気だが高価。水切れに弱いので植え付け直後は注意 |

| クエルギフォリア | フィカスプミラの新しい品種らしく「天使のいたずら」という名前で販売されている。見た目は屋久島産のヒメイタビそのもの。流通量は少ないが安価に買える |

| コケモモイタビ | 蔓性がのガジュマル。「コケモモイタビ」や「フィカス・シャングリラ」という名称で売られています。安価です |

| 不明種 | フィカスsp.として流通している不明種は、原産地により個性的な姿を持つものが多い。小型種は水切れに弱くややデリケートだが、全般的に強靭な種類が多い。流通量は非常に少ない |

その他、マニア向けの不明種は流通量は不安定で値段もピンきりです。オークションやフリマアプリを使い個人売買での入手が一般的になると思います。

サトイモ科の植物

パルダリウムに利用できるサトイモ科の植物は沢山あります。

代表的なのはアグラオネマやホマロメナ、蔓性のスキンダプサスやフィロデンドロン、水草としても知られるブセファンドラやクリプトコリネ等が環境に応じて利用出来ます。

サトイモ科の植物は種類も流通量も多いので入手しやすい素材です。また、丈夫なものが多いのでおすすめです。

ランの原種

湿度を好む小型のランの原種はパルダリウムで扱いやすいのでおすすめの植物です。

成長も比較的ゆっくりで無闇矢鱈に伸びないので、植え付けてから半年から一年程度は剪定も不要で管理がとても楽です。条件が整えば花も咲くので変化が楽しめます。

小型の着生ランは壁面を有効利用するのに便利ですが、植え付ける場合は土に埋めず水苔を使いましょう。土に植えようとすると根腐れしやすいです。

上の写真では着生ランをコルク付けにしていますが、これは着生ランを水苔で包んでアクアリウム用の接着剤で固定しています。水苔が新しいうちはその部分が浮いて目立ってしまいますが、徐々に馴染み着生ランも根を伸ばして張り付こうと成長するので時期に目立たなくなります。

この方法で数種類の着生ランをコルクに付けて一年近く経ちましたが、どれも枯れずに元気に成長しています。

シダ植物

シダ植物はパルダリウムには欠かせない名脇役です。

パルダリウム用に海外産のシダ植物も細々と出回っていますが、見た目的な特徴が少なかったりするので園芸品種や日本に自生する野生種を使っても様になります。

園芸品種だとタマシダの小型種、ネフロレピス・ダッフィーが使いやすいです。野生種だとウラボシ科のクリハラン、イワデンダ科のヘラシダ、シシガシラ科のシシガシラやオサシダ辺りが使いやすいと思います。

他にはイワヒバ科のセラギネラの仲間も使えます。レインボーファンは手に入りやすく安価でよく増えます。マニア向けの品種もオークションやフリマアプリで比較的流通しているので入手はしやすい方です。

コケ植物

シダ植物と並び脇役としてよく使われるのがコケ植物です。苔は陸生と水生どちらも利用されますが、陸生の苔は日本産が使われる事が多いです。

苔は環境させ整えば丈夫で成長も早く使いやすいレイアウト素材です。しかし、その環境を整えるのが難しくて同じケージ内でも育つ場所と育たない場所がはっきり分かれます。

写真の苔はハイゴケを使用していますが、水苔を下地にして壁面に貼り付けている箇所は良く育ち、地面に置いた箇所は育たずに枯れてしまいました。苔は植えてみないとわからない事が多いですが、ハイゴケは80%程度の湿度があり排水性や通気性が良い明るい場所だと上手く育ってくれるようです。

また、ハイゴケと同様に人気のシノブゴケも同様の環境で育成出来ます。しかし、ハイゴケに比べると成長が遅く徒長もしやすいのが難点です。

植物も育ち苔にも適した環境を作るのは難しいですが、パルダリウムに使える苔の一覧表を下記に記載します。

| 名称 | 特徴 |

|---|---|

| ハイゴケ | 成長が早く乾燥には比較的強いが湿度が無いと育たない。また、光量も大事で明るい場所を好む |

| シノブゴケ | ハイゴケより湿度を好み、乾燥していると葉先が枯れやすい。出来れば水辺があるレイアウトへの使用が良い |

| アラハシラガゴケ | 高温多湿環境でも問題なく育ち強靭で適応範囲が広い。壁面には適さないが地表や流木上等のアクセントに使える |

| スナゴケ | 成長が早く乾燥には比較的強いが綺麗に育てるには一定以上の湿度が必要。光量と通気性も大事でハイゴケよりは適応性が低い印象を受ける |

| コツボゴケ | 匍匐性のある陸生の苔で透き通る葉が非常に綺麗。ただし、高温多湿環境だと徒長しやすく仮根を伸ばしやすくなり、綺麗な状態を維持するのは結構難しい |

| ウィローモス | アクアリウムでよく利用される水生の苔。ウィローモスは総称で亜種が複数存在する。成長は早く常に湿っていれば一定期間なら陸上化出来る。しかし、いずれは茶色くなり枯れてしまうらしいので定期的な張替えが必要になる |

その他の使える植物

パルダリウムで使える代表的な植物を紹介してきましたが、これ以外にも沢山使える植物はあります。

種類の列挙だけとなりますが、これらの植物は観葉植物としても出回っていたりするので、パルダリウムで作りたい環境や見た目が気に入った物を探して見て下さい。

- ネオレゲリア

- クリプタンサス

- ピレア

- ペリオニア

- フィットニア

- ペペロミア

- シンゴニウム

- ビオフィツム

- ラビシア

- ユキノシタ

- 食中植物(ネペンテス、ハエトリソウやウサギゴケ)

パルダリウムの作り方

ここではRainForestの30cmのガラスケージを使った、パルダリウムの作り方を解説していきます。

背面と片側に壁面を作るシンプルな構成です。後から気に入った植物を追加していきたいので、植えられるスペースを多めに取ります。

排水用の塩ビパイプを取り付ける

まず最初はガラスケージの排水口に別で用意した塩ビパイプや、排水ホース等を接続します。

パルダリウムでよく使われるRainForestのガラスケージには標準で排水口が付いています。その口径に13Aの水道用塩ビソケットを取り付ける事が出来るので、必要な部材を調達し工作します。

繋げ方は何通りかありますが、最もお手軽なのはビニールホースを接続出来るタイプの塩ビソケットを接続する方法です。

アクアリウムメーカーよりこの特殊な塩ビソケットが販売されているので、下記製品を揃えればバケツ等の適当な容器に排水しやすくなります。

- カミハタ 塩ビ接続パーツ 13A用

- ビニールホース 直径12/16 1m

- シールテープまたは塩ビパイプ用接着剤

ガラスケージが複数ある場合は塩ビパイプと各種ソケットを使い連結すると管理が楽になります。

どう接続するかで必要な部材は変わってきますが、画像のような接続をするには下記のパーツが必要です。

- 塩ビパイプ 13A

- チーズ 13A(T字型のソケット)

- エルボ 13A(L字型のソケット)

- カミハタ 塩ビ接続パーツ 13A用

- ビニールホース 直径12/16 1m

- シールテープまたは塩ビパイプ用接着剤

- パイプカッター

塩ビパイプの色はグレー、硬質塩ビパイプは黒になるのでお好みで選択してください。硬質塩ビパイプは若干値段が上がります。

パイプカッターで必要な分だけ切り出したら、水漏れ対策としてシールテープまたは塩ビパイプ用接着剤を使って接続していきます。

接着剤を使った方が間違いないとは思いますが、後から外す可能性がある場合はシールテープの方がお手軽です。接続後は水を流してみて水漏れが無い事を確認しておきましょう。

パルダリウムのレイアウトを考える

用意した流木、コルク、石等の素材を仮組みしてパルダリウムのレイアウトを決めます。

これらの素材を壁面に使用する場合は接着する事になるので、最初にしっかり考えておきましょう。

ただし、流木はカビが発生しやすいのでトラブル時に取り出せるかどうかも重要です。カビが収まらない場合は取るしかなくなるので、レイアウトが崩壊しない場所に使うのが良いと思います。

パルダリウムの壁面を作る

パルダリウムの壁面は専用の造形君があれば簡単に作る事が出来ます。

造形君単体でも壁面は作れますが、今回は壁面の保湿のとかさ増しの為に植えれる君を下地に使います。

植えれる君の貼り方

まずは、植えれる君をシリコンボンドを使ってガラス面に貼り付けます。

壁面を何面にするかはレイアウト次第ですが、ある程度スッキリ感を出すために今回は背面と片側の半分程度を壁面にする事にしました。

使用しているRainForestのガラスケージは天井面に約10cm幅の通気メッシュが付いていて、その部分に光が当たりにくいので背面は厚みのある3cmのフォームを使用しかさ増しするようにします。横はなるべく薄くしたかったので1cmのフォームを半分位に切って貼り付けます。

途中で剥がれると大変なのでシリコンを十分に塗りしっかりと接着します。使うシリコンボンドは防カビ剤が含まれていない、アクアリウムにも使える物を使うのが安心でしょう。(今回は水槽にも使えるバスコークを使用)

後から気付きましたが、隙間が大きいと埋めるのに造形君を多く消費するので、隙間が小さくなるように植えれる君を貼っておいた方がコスト的に良いです。

接着したらシリコンが固まるまで1日程放置します。

シリコンが固まったら植えれる君に水をかけ十分に湿らせておきます。造形君を貼った後だと湿らせにくいです。

造形君の使い方

次は造形君を使い壁面を作っていきます。

造形君は水を少しずつ加えながら硬めの泥状になるまで練っていきますが、目安としては握った時に水が滴る位が使いやすいでしょう。練上がった造形君は端から少しずつ貼り付けて行くと崩れにくいです。

今回は植物を植えやすいように凹凸を付け、ある程度区切って植物を配置しやすいようにしてみました。

画像でもわかる通り、天井のメッシュ部分の下は光が当たりにくいです。この場所は植物も育ちにくいと思うので造形君を厚めに盛って、植栽スペースには光が当たるように調整しています。

この壁面だけで造形君を6L近く消費したので、多めに用意しておいた方が良いでしょう。

壁面が完成したら壁の汚れを拭き取り、底面に落ちた造形君のカスを洗い流しておきます。

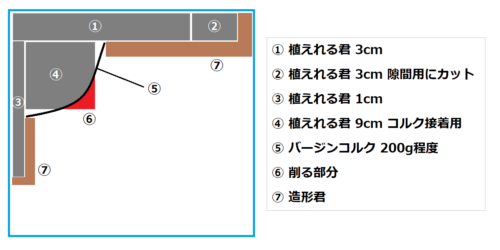

壁面にコルクを貼る方法

より自然な風合いを出せるバージンコルクは安価でカビにくいのでパルダリウムにうってつけの素材ですが、やや重いので壁面に貼り付ける場合には一工夫必要です。

小さい物であれば造形君の粘着性だけでも固定できますが、大きめの物は途中で剥がれ落ちる可能性もあるのでやはりシリコン等で接着しておいたほうが安心です。

ただし、コルクは自然由来の素材なので形がいびつでそのままでは接着しにくいです。そこで、しっかり固定するために厚みのある9cmの造形君を下地用に加工してコルクを貼り付けます。

写真だけだとわかりにくいので真上からの断面図を絵にしてみました。

下地用の植えれる君を貼っている箇所は上記で説明した通りで、さらに9cmの植えれる君をコルクのカーブ面に合わせて加工し、シリコンボンドで接着しています。

シリコンボンドは乾くまで時間がかかるので下記工程に分けて貼り付けます。

- 【1日目】壁面下地用の植えれる君をガラス面に貼り付け乾くまで放置

- 【1日目】加工した9cmの植えれる君にコルクを貼り付け乾くまで放置

- 【2日目】①と②の植えれる君同士をシリコンボンドで接着し放置

- 【3日目】造形君を貼り付け壁面を仕上げる

コルクとの接着面には隙間が出来ますが、中に造形君を詰めたりして塞いでおくと良いでしょう。

パルダリウムの底面を作る

底面は土やソイルを敷くだけなので簡単です。

まずは排水性に優れた小粒の焼軽石か、パルダリウム用に開発された専用用土を敷きましょう。RainForestのケージは底面に傾斜が付いているので、手前に水が溜まりやすいです、なので焼軽石は手間を少し厚めにしておくと良いと思います。

なお、排水口から焼軽石が流れ出ないように底鉢ネットをカットして挟めておきます。

焼軽石を敷いたら次はアクアリウム用のソイルを敷いていきます。水草用の栄養素が含まれたソイルであれば何でも良いですが、カエル等を飼育予定なら専用のフロッグソイルを使った方が安心でしょう。

利用するソイルはパウダーサイズの物が植物を植えやすいです。他には園芸用の土も使えなくはないですが、パルダリウムは高温多湿でカビやすいのでソイルの使用が無難かと思います。

ソイルを敷いた後は水やりしソイル全体にしっかりと水を吸わせておきます。

植物を植える

最後の工程は植物の植え付けです。

植物の種類により植え方が多少異なりますが、壁面部分は造形君を使って貼り付け。または、下地の植えれる君を指で穴を開けて、植物を挿し込むように植えても大丈夫です。底面部分はバランスを見ながらソイルに植え込んでいきます。

植物は成長点を見ながら伸ばす方向を決めて植えていき、伸びた後の事も考えて最初はゆとりを持って植えておきましょう。

植物の植え付け方についてはわかる範囲で下記にまとめます。

| 植物の種類 | 植え付け方 |

|---|---|

| 蔓性のフィカス | 水切れに弱いので土壁にしっかり這わせて乗せるように植え付ける。植え付け後は定着するまでこまめに霧吹きをし乾燥を防ぐ |

| 着生ラン | 水苔などの通気性の良い用土を使いコルクや流木等に活着させる。根を土で包んでしまうと根腐れしやすい |

| 着生シダ | 成長点を出して造形君や針金をU字に曲げて茎を押さえ壁に固定する |

| セネギネラ | 根があると植えにくいので、茎をカットしてソイルの上に置き茎伏せする |

| 地生の植物全般 | 伸びすぎた葉や根を整理してからソイルに植え付ける。肥料分やソイルを好まない植物の場合は、石などで囲った場所に別の用土を敷き込んでそこに植える方法もある |

| 苔 | 明るく湿度の高い場所に植え付ける。苔はマット上のまま置くか、小分けにして貼るように植え付ける。環境が合わないと育たず枯れてしまうので、その場合は苔の種類や場所を変えたり環境を見直してみる |

植栽が植え終わったら霧吹きでたっぷりとミスティングをして完成です。

植物にもよりますが早ければ1ヶ月程度で成長を再開し、日々の変化を感じられるようになってきます。

一年が経過したパルダリウムの様子

パルダリウムをセットしてから約一年経過したのでビフォアアフターを載せてみます。

正確には10ヶ月程度なのですが、植え付けしてから変化を続けこのように変わりました。

植物は追加したりダメになってしまったものもありますが、大部分はそのまま成長しどれも立派になっています。

左のゲージ上部のヒメイタビはたった1本の貧弱な苗でしたが、急に勢い付き写真のように勢力を伸ばしています。小型のフィカスは数種類植えていますが、成長スイッチが入ってしまえば強いですが、環境が合わないとすぐに消えるので気難しい印象があります。

また、フィロデンドロン・ミカンスは、登はん性の為か上に伸びた葉が大きくなってきて主張が強くなってきましたが、ビロードのような葉が綺麗でこれはこれで気に入っています。

パルダリウムの管理方法

ここではパルダリウムの管理方法について解説します。

パルダリウムケージはミニ温室のようなものなので、温度や湿度を保ちやすく環境が安定してしまえばやる事は殆どないです。

パルダリウムは水切れが起きにくいので観葉植物を管理するより遥かに楽に感じますが、下記では綺麗に維持するための方法についてご紹介しています。

水やり・霧吹き(ミスティング)

パルダリウムは頻繁な水やりは必要なく植えている植物にもよりますが、1ヶ月に1回程度で十分です。代わりに霧吹き(ミスティング)はこまめに行います。

植え付け直後は馴染むまで1日に2~3回ほど霧吹きをしますが、1ヶ月位経ち枯れずに成長をしているようなら2、3日1回でも大丈夫です。上部の壁面が乾きやすいので、その部分は土に水が染み込むようにしっかりと霧吹きをします。

水やりは土が乾いていたり、ケージ内の湿度が下がっているようなら行います。排水パイプから水が出るまでしっかりと土を濡らすように水やりをしましょう。

目安としては30cmケージで大体1Lくらい与えるようにしています。水辺に近い植物ほど水分が大切になりますので、植えている植物の状態を見ながら調整していきましょう。

また、ミスティングシステムを使う事でこれらの作業を自動化できます。高圧ポンプとタイマーを使うとミスティングシステムの給水タンクの管理だけで済むので楽です。家を空ける事が多い人はミスティングシステムの導入も検討しましょう。

温度と湿度の管理

パルダリウムで温度と湿度を管理する事はとても重要です。ケージ内に温湿度計を設置しておき定期的に数値をチェックします。

大体の植物は温度が25度~30度、湿度が70%以上で良く成長します。

あまり温度ムラがあると良くないのでエアコンやパネルヒーターで25度程度になるように調整。湿度は温度が高いと空気中に含める水蒸気量が増えるので、温度の方を気にしていれば自然と多湿な環境を再現できます。

ガラスの曇り対策

室温とケージ内の温度差が大きいとガラスの内側が結露しやすくなります。

そのままでも植物の成長には問題なかったりもしますが、鑑賞には支障がでるのでその場合は扉を少し開けて通気性をあげてやれば解消します。

扉を開けられない場合はUSBファン等を使って通気口から定期的に風を送って上げましょう。

剪定(トリミング)

成長が早い植物や周りを飲み込むように大きくなった植物は、定期的に剪定(トリミング)して形を整えてあげましょう。

放っておくと生存競争に負けた植物がいつの間にか枯れて無くなってしまうので、光の当たり具合を見ながら調整してあげます。

ガラスの掃除

パルダリウムケージのガラスのは霧吹きで汚れやすいので、汚くなってきたら柔らかい布等を使って掃除します。

特に火山灰層の影響でミネラル成分の多い関東の水は跡に白く残る水垢が付きやすいです。これを放っておくと水垢がより頑固になり落ちなくなるので、見つけたら早いうちにメラミンスポンジで擦って置いたほうが良いです。

また、浄水器の水を使えば水垢が付きにくくなるので、安価な浄水器を用意しておくのをおすすめします。パルダリウムへの水やりと霧吹き用の水は、三菱のクリンスイを通した水を使っています。

パルダリウムの魅力について

パルダリウムの作り方や管理方法はこれで以上ですが、最後にその魅力について書きたいと思います。

パルダリウムは部屋の中に小さな熱帯雨林を切り取って飾れるインテリア性と、庭造りのようにケージ内をレイアウトして理想の姿に近づけていくという楽しさが魅力だと思います。

まだまだ情報も少なくお手軽とは言えないパルダリウムですが、光や温度・湿度を人工的にコントロールしその中で植物を育てていくというのは、他の園芸では中々味わえない楽しさではないでしょうか。

最初だけ大変ですが資材を揃え始めてしまえば管理は楽なので、興味を持った方は是非チャレンジしてみてください。