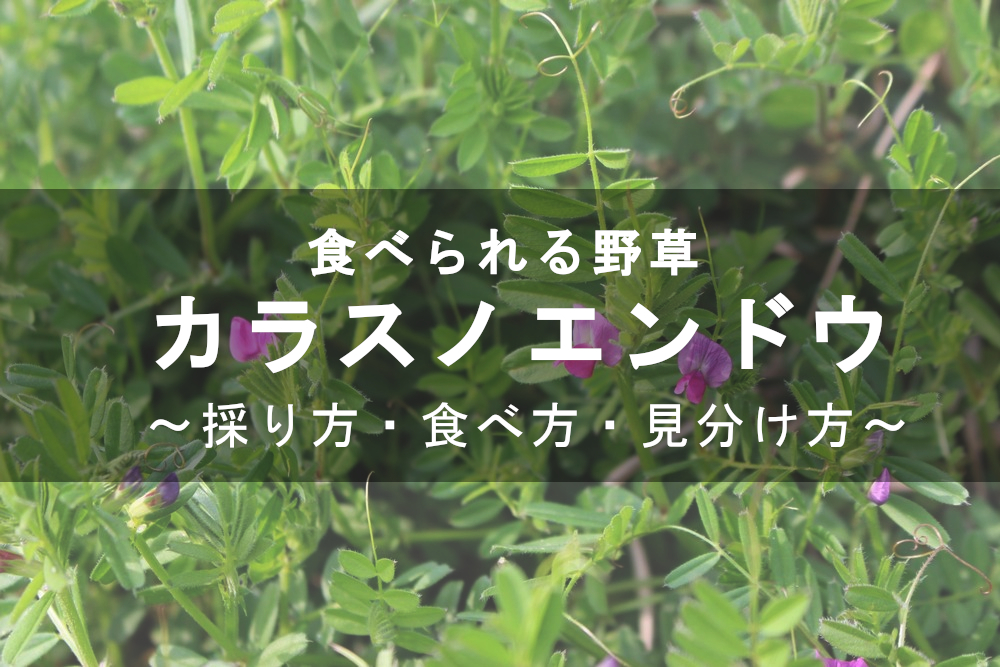

日本のあちこちに自生し雑草として扱われている、カラスノエンドウ(ヤハズエンドウ)の食べ方を紹介しているページです。

カラスノエンドウの基本データ(旬・食べ方や味)

味

クセがなく美味

可食部

新芽、花、若い鞘

認知レベル

雑草として扱われる

| 名称 | カラスノエンドウ(烏野豌豆) |

| 別名 | ヤハズエンドウ(矢筈豌豆)が正式な和名 |

| 分類 | マメ科ソラマメ属 |

| 学名 | Vicia sativa |

| 原産地 | 地中海沿岸 |

| 分布 | 本州、四国、九州、沖縄と広く分布 |

| 旬 | 春先~初夏、若芽、若い鞘を選ぶ。花は3月~5月頃に咲く |

| 食べ方 | 天ぷら、若芽をおひたし、鞘を味噌汁の具など |

| 自生場所 | 河原や空き地などの日当たりの良い場所 |

カラスノエンドウの旬

| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 旬 |

カラスノエンドウの採り方

カラスノエンドウは成長すると硬くなりやすいので、芽もサヤも若いものを選んで摘み取りましょう。

若い葉は茎の付け根から、サヤも手で簡単に摘めます。アブラムシが付きやすいので、苦手なら虫が付いていない綺麗な物を探して採集しましょう。

カラスノエンドウの味

若芽は豆苗に似るとされています。若い鞘は甘みがあり美味ですが固くなりやすいので、できるだけ若いものを選ぶと良いでしょう。

カラスノエンドウの下処理

筋が強い植物なので固そうな部分は予め取り除いておきます。おひたしにする場合は茹でて水にさらしてから調理しましょう。

カラスノエンドウの見分け方と特徴

| 特徴 | カラスノエンドウは越年草で、正式名称はヤハズエンドウと呼びます。河原や空き地等の草むらにごく一般的に自生しており、とても身近な植物です。古代では作物として栽培されていましたが現在は雑草化し、野草料理を好むごく一部に利用されるのみとなっています |

| 高さ | 60~150cm |

| 花の形と色 | ピンク、薄紫色 |

| 果実・種子 | 小さい絹さやのような豆を付けます |

| 葉 | 8~16個の小葉が対になっており、先端にツルが出来ます |

| 茎 | 黒っぽい花外蜜腺があり、蜜を分泌します |

| 似ている植物 | スズメノエンドウ、カスマグサ |

| 毒性 | 豆類にはレクチンが含まれているので十分に加熱調理する事 |